2020 stand das Thema „Kulturelle Bildungsprogramme“ im Fokus des Netzwerks. Mit Unterstützung der Kulturministerkonferenz wurde hierzu eine Umfrage des Netzwerks an Bundes- und Landesministerien, die kulturelle Bildungsprogramme verantworten, zur Inklusivität dieser Programme durchgeführt. Im Folgenden werden die Ziele, die Ergebnisse dieser Umfrage, die Ergebnisse der Expertendiskurse und die daraus resultierenden Empfehlungen zusammenfassend dargestellt.

Seit 2015 fördert die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien das Netzwerk Kultur und Inklusion, für das die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW die Trägerschaft in Kooperation mit dem Verein InTakt e. V. übernommen hat.

In ihm werden Themenfelder diskutiert und weiterentwickelt, welche die praktische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in künstlerischen und kulturellen Feldern aufgeworfen hat.

Als Dialog- und Fachforum bringt das Netzwerk Erfahrungen und Ansätze aus Theorie und Praxis, Wissenschaft und Forschung, Verbändelandschaft und Politik in Austausch. Das Netzwerk trifft sich regelmäßig einmal pro Jahr an der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid. Die Netzwerktreffen werden dokumentiert und der daraus entstandene Wissenspool ist online frei zugänglich.

Einführung – zu den Zielen und Aufgaben des Netzwerks Kultur und Inklusion und des Themenschwerpunkts kulturelle Bildungsprogramme

In vergangenen Netzwerktagungen wurde immer wieder deutlich, dass Zugänge zu künstlerischen und kulturellen Aktivitäten junger Menschen mit Behinderung nahezu ausschließlich vom Engagement der Eltern und des sozialem Umfelds abhängen und diese oft, im Sinne inklusiver Pionierarbeit, individuelle Strukturen und Zugangsmöglichkeiten schaffen. Zugleich wurde auch deutlich, dass die Voraussetzung einer professionellen Tätigkeit in den Künsten vielfach von frühen Zugängen in der Kulturellen Bildung abhängig ist. Dies gilt vor allem für die Musik.

Status quo zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention bei kulturellen Bildungsprogrammen

Wie sieht der Status quo bei kulturellen Bildungsprogrammen in Sachen Inklusion aus? Werden innerhalb der Programme junge Menschen mit Behinderung erreicht? Wie werden hier barrierearme Bedingungen geschaffen? Und wie sieht die Barrierearmut für das an der Umsetzung der Programme beteiligte Personal aus? Werden auch Künstlerinnen und Kulturpädagogen mit Behinderung beteiligt? Wie sieht die Qualifizierung des künstlerischen und pädagogischen Personals im Kontext der Inklusion aus? Wie wird der Erfolg im Kontext der Inklusion in den Programmen gemessen? Und gibt es ein Interesse daran, Inklusion hier weiterauszubauen?

Um diese Fragen beantworten bzw. erstmals eingrenzen zu können, hat das Netzwerk Kultur und Inklusion, gefördert von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien, in Kooperation mit der Kulturministerkonferenz im Sommer 2020 eine Umfrage bei Bundes- und Länderministerien durchgeführt, die flächendeckende kulturelle Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche verantworten. Im Anschluss fand eine Expertentagung zu den Umfrageergebnissen in der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und Landes NRW statt, in der weitere Hintergründe vertieft wurden.

Die Ergebnisse der Umfrage und der Expertentagung fließen in die folgende Betrachtung zum Status quo der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention bei kulturellen Bildungsprogrammen mit ein.

Zur aktuellen Datenlage und Methodik der eigenen Umfrage

Im Rahmen der Umfrage zur Inklusion in künstlerischen Bildungsprogrammen des Netzwerks Kultur und Inklusion, wurden die Länder - mit Unterstützung der Kulturministerkonferenz der Länder - und der Bund gebeten, zu ihren bestehenden, flächendeckenden kulturellen Bildungsprogrammen für Kinder und Jugendliche jeweils einen standardisierten Fragebogen auszufüllen.

Der Rücklauf bestand aus 20 Fragebögen zu 20 kulturellen Bildungsprogrammen aus neun Bundesländern. Dabei nahm das Projekt „Kultur macht stark“ mit Antworten aus seinen verschiedenen Servicestellen teil. Die Rückmeldungen der Servicestellen der Länder wurden bei der folgenden Auswertung jedoch nicht berücksichtigt, da hier die Gesamtaussagen des Bundesprogramms in die Auswertung einflossen. Daher liegt der Rücklauf, der für die Auswertung berücksichtigt wurde, bei insgesamt 17 kulturellen Bildungsprogrammen. Die Abfrage erfolgte zweigeteilt, mit einem ersten, längeren Fragebogen Ende 2020 und – um den zunächst schleppenden Rücklauf zu erhöhen – einem gekürzten Fragebogen im Frühjahr 2021. Für die Auswertung wurden nur diejenigen Fragen gewertet, die in beiden Fragebögen deckungsgleich gestellt wurden.

Eine Rücklaufquote kann nicht bestimmt werden, da es aktuell keine Übersichten über existierende kulturelle Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche auf Bundes- und Länderebene gibt. Es wurden jedoch innerhalb der Befragung auch Fragen zur allgemeinen Reichweite der Programme gestellt. Diese liegt bei einer Gesamtzahl von ca. 1,6 Millionen Teilnehmer*innen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass allein das Programm „Kultur macht stark“, nach eigenen Angaben in der Bevölkerung unter 18 Jahren, ca. 115 Kinder pro 1000 erreicht, dies sind bei ca. 12 Millionen Kinder (Mikrozensus 2019) zwischen 3 und 18 Jahren in der Republik etwa 1,4 Millionen Teilnehmende. Insgesamt beteiligten sich zudem ca. 3.520 Schulen (Ø 207 pro Programm) an den erfassten Bildungsprogrammen, davon ca. 307 Förderschulen (Ø 18 pro Programm).

Allgemeines zu den befragten kulturellen Bildungsprogrammen

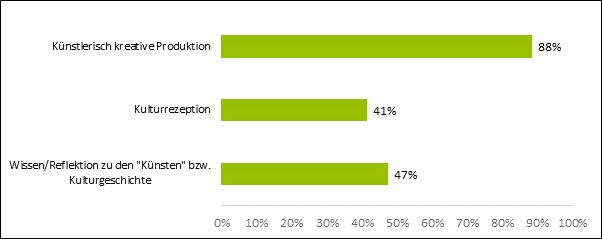

Wo liegen nun die inhaltlichen Schwerpunkte der erfassten kulturellen Bildungsprogramme? Das Gros der Programme (88%) widmet sich der Förderung der künstlerischen Produktion. Aber auch Kulturrezeption (41 %) und Wissen/Reflexion zu den Künsten bzw. der Kulturgeschichte (47 %) spielen eine Rolle.

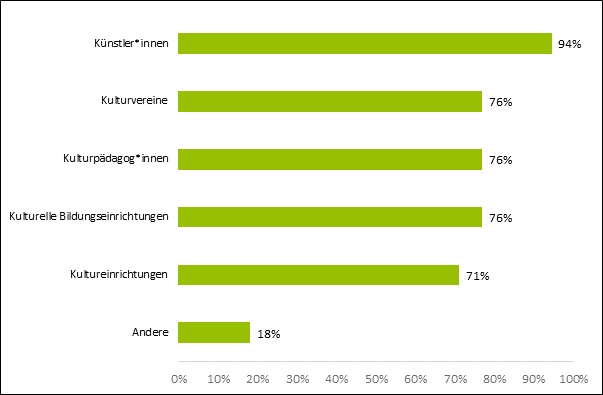

Nahezu in allen Programmen waren Künstler*innen (94 %) beteiligt, zu jeweils etwa drei Viertel der Programme auch Kulturvereine (76 %), Kulturpädagoginnen und -pädagogen (76 %), kulturelle Bildungseinrichtungen (76 %) und Kultureinrichtungen (71 %). Dies macht deutlich, dass kulturelle Bildungsprogramme nicht nur viele Partner*innen einbinden, sondern vor allem auch Vernetzungen zwischen verschiedenen non-formalen kulturellen Partner*innen schaffen.

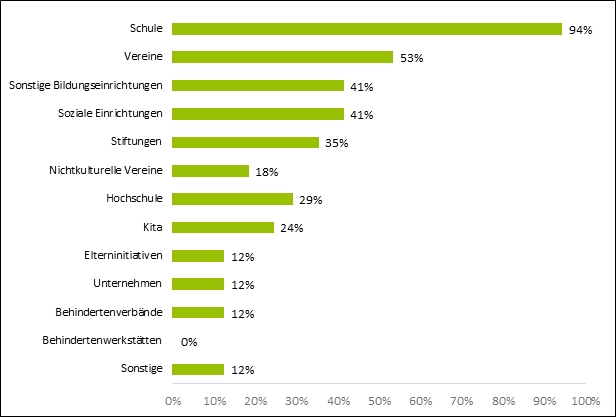

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass es bei diesen Vernetzungsstrategien nicht nur um die Einbindung verschiedener non-formaler kultureller Partnerinnen und Partner geht, sondern vielfach auch um eine systematische Vernetzung mit Schulen (94 %), also einer Vernetzung zwischen formalen und non-formalen Bildungsstrukturen.

Darüber hinaus sind aber auch viele weitere nicht kulturelle Partnerinnen und Partner eingebunden, wie Vereine (53 %) oder sonstige Bildungseinrichtungen (41 %). Eher selten ist dabei die frühe künstlerische Förderung durch Einbindung von Kitas (24 %). Im Kontext des Befragungsthemas der Inklusion der Programme, gilt festzuhalten, dass bei den befragten Programmen nur 12 Prozent – sprich zwei – kulturelle Bildungsprogramme vertreten sind, die auch Behindertenverbände miteinbeziehen. Keines der befragten Programme bezieht aktuell Behindertenwerkstätten mit ein.

Offenheit der Programme für Beteiligung

Wie sieht nun die grundsätzliche Öffnung der Programme für Menschen mit Behinderung aus? Das Gros der befragten Programme (88 %) gibt an, dass ihr Programm offen für Menschen mit Beeinträchtigung sei. Ein Programm (6 %) bejaht dies mit Einschränkungen und ein Programm gibt an, dies sei nicht der Fall. Das ist in der Tat überraschend, da eine solche fehlende bewusste Öffnung gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstößt, in der das Recht auf Teilhabe als Menschenrecht verankert ist.

Die grundsätzliche Öffnung bzw. Bereitschaft heißt jedoch noch nicht, dass Menschen mit Beeinträchtigung gezielt angesprochen werden. So weisen innerhalb der befragten Programme weniger als die Hälfte (42 %) in ihren Programmausschreibungen darauf hin, dass sich Menschen mit Beeinträchtigung beteiligen können oder explizite Zielgruppe ist. Nur vier der 17 Programme verweisen in ihren Ausschreibungen zusätzlich auf gezielte Fördermöglichkeiten für Akteure mit Beeinträchtigung.

Trotz der zurückhaltenden Hinweise zu Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen mit Behinderung gehen bis auf ein Programm die restlichen 16 Programme davon aus, dass sie junge Menschen mit Beeinträchtigungen erreichen.

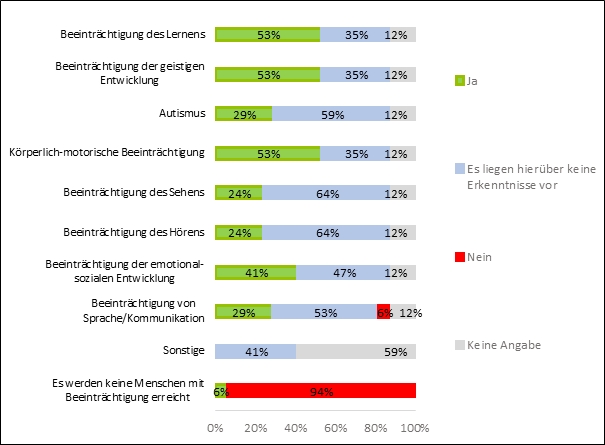

Jeweils etwa die Hälfte der Programme gibt an, dass sie junge Menschen mit Beeinträchtigung des Lernens, Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung und/oder körperlich-motorische Beeinträchtigung innerhalb ihrer Programme erreicht. Nur jeweils ein Viertel geht dagegen davon aus, junge Menschen mit Autismus, Beeinträchtigung des Sehens, Hörens und/oder Beeinträchtigung von Sprache/Kommunikation zu erreichen. Vor allem die drei letztgenannten Beeinträchtigungen erfordern in der Regel auch aktive nicht fachliche bzw. nicht pädagogische Unterstützungsmaßnahmen in Form von Gebärdensprachen oder Blindenschrift. Möglicherweise ist dies ein Grund, warum hier die Programme eher weniger Erfolge in der Zielgruppenerreichung sehen. Grundsätzlich wird an späterer Stelle auch deutlich, dass die Programme offenbar die erfolgreiche Ansprache von Menschen mit Behinderung selten evaluieren. Nur vier Programme geben an späterer Stelle des Fragebogens an, dies zu tun. Auf die konkrete Frage, wie hoch der Anteil erreichter junger Zielgruppen mit Beeinträchtigung an der Gesamtheit aller erreichter jungen Zielgruppen ist, geben nur fünf Programme eine Rückmeldung. Hier wird der Anteil durchschnittlich auf 7 Prozent gemessen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt der Anteil der Menschen mit Behinderung bei 9,5 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2021).

Zu am Programm beteiligtem Personal und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

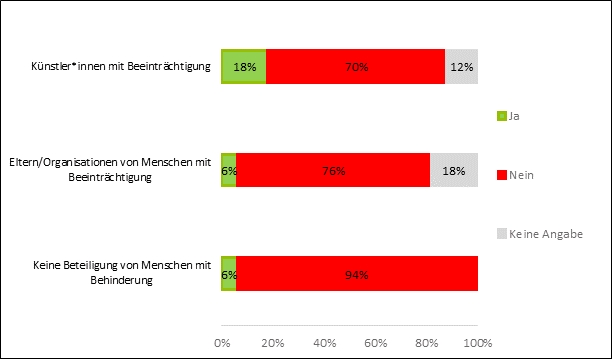

Neben der Beteiligung von jungen Menschen mit Behinderung stellt sich im Sinne der gerechten Teilhabe auch die Frage, inwieweit andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit Beeinträchtigung innerhalb des Projekts angesprochen und eingebunden werden. So wurde im Fragebogen auch erfasst, ob im Vorfeld Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung und Eltern bzw. Organisationen von Menschen mit Beeinträchtigung gezielt angesprochen werden. Wie dies in der folgenden Übersicht deutlich wird, ist die Bilanz hier eher ernüchternd.

Drei Projekte haben Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung angesprochen, ein Projekt Eltern bzw. Organisationen von Menschen mit Behinderung.

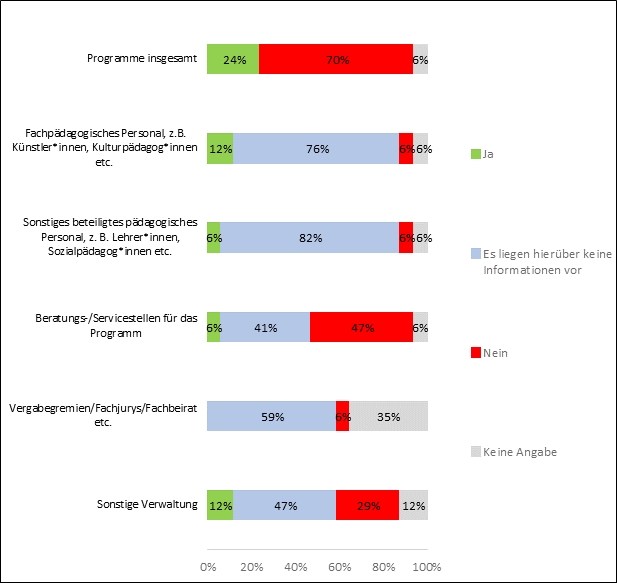

In der Praxis und realen Umsetzung gibt ein Viertel der Programme an, im eigenen Personalbereich Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen, wie die vorausgehende Übersicht veranschaulicht. Bei zwei Programmen sind Menschen mit Beeinträchtigung innerhalb des fachpädagogischen Personals tätig, bei einem Programm innerhalb des beteiligten sonstigen pädagogischen Personals, bei einem innerhalb der Servicestellen des Programms und bei zwei Programmen innerhalb der sonstigen Verwaltung. Insgesamt liegen hierüber aber, wie im Fall der Teilnehmenden, wenig Informationen vor, was im Sinne des Datenschutzes zu begrüßen ist, für den Diskurs und die Offenheit mit dem Thema „Beeinträchtigung“ aber sicherlich Optimierungspotenzial aufweist.

Der geringe Anteil an Menschen mit Beeinträchtigung unter dem fachpädagogischen Personal innerhalb der Programme, ist nicht nur unter dem Aspekt der gerechten Teilhabe zu bedauern, sondern auch im Sinne des Vorbildcharakters. Für die Repräsentanz von einzelnen Bevölkerungsgruppen, beispielsweise im Zuge der Genderdebatte oder des Faktors Migration, wurde in der Vergangenheit immer wieder deutlich, dass die Beteiligung in diesen Gruppen zunahm, wenn es entsprechende Vorbilder in der Öffentlichkeit gab (vgl. Schulz/Ries/Zimmermann 2016). Auch wurde deutlich, dass die Beteiligung spezifischer Bevölkerungsgruppen unterstützt, dass besondere Perspektiven in die kulturpädagogische Arbeit einfließen, dass beispielsweise Kulturpädagoginnen und -pädagogen mit Migrationshintergrund deutlich eher globale Perspektiven und entsprechende künstlerische Repertoires einfließen lassen (vgl. Keuchel 2015). So kann auch davon ausgegangen werden, dass Kulturpädagoginnen und -pädagogen mit Behinderung eher Sensibilität und Haltung im Umgang mit Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten entwickeln. Dies lässt sich natürlich auch über entsprechende Qualifizierungen des Personals ermöglichen.

Qualifizierung des Personals

Welche Rolle spielen innerhalb der kulturellen Bildungsprogramme Qualifizierungen des Fachpersonals rund um das Thema Inklusion? Und welche Rolle spielen Vorkenntnisse im Umgang mit jungen Menschen mit Behinderung beim (fach-)pädagogischen Personal?

Innerhalb der befragten Programme gibt nur ein Programm an, dass Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung in künstlerischen Projekten im Vorfeld ein Kriterium für die Einstellung von Fachpersonal waren; 70 Prozent verneinen diesen Aspekt, 24 Prozent machen hierzu keine Angabe.

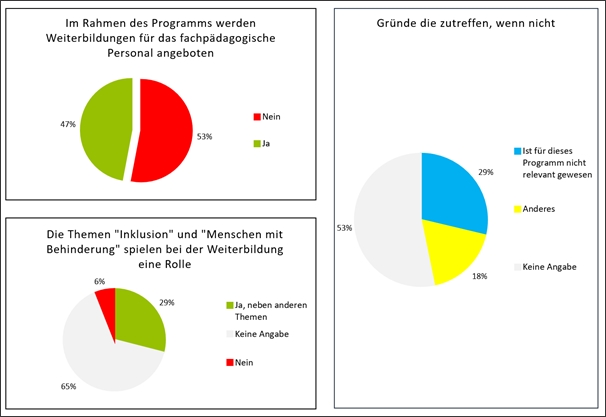

Knapp die Hälfte der kulturellen Bildungsprogramme (47 %) bietet innerhalb des Programms Weiterqualifizierungen an. Davon benennen insgesamt fünf Programme, neben anderen Themen, auch Aspekte der Inklusion.

Fünf Programme geben dabei explizit an, dass Weiterqualifizierungen im Kontext der Inklusion nicht für das Programm relevant seien, wie dies auch die folgende Übersicht 7 verdeutlicht. Dies zeigt, dass dem Thema Inklusion, innerhalb von Weiterqualifizierungen, insgesamt wenig Relevanz zugesprochen wird.

Zu barrierearmen Zugängen

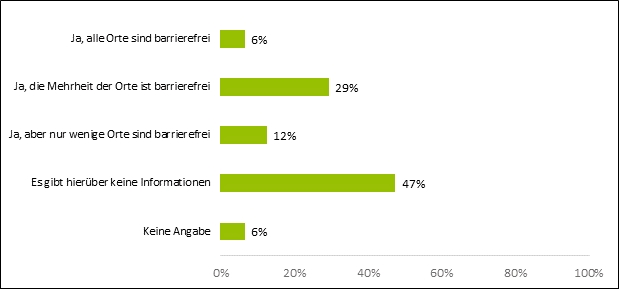

Auch barrierearme Zugänge spielen eine wichtige Rolle, wenn es um den inklusiven Charakter von Bildungsprogrammen geht. Jedoch gibt nur eines der befragten kulturellen Bildungsprogramme an, dass auch alle Orte barrierefrei erreichbar sind. Immerhin knapp ein Drittel (29 %) garantiert nach eigener Aussage, eine Barrierefreiheit für die Mehrheit der Orte innerhalb ihrer Programme. Zwei Programme geben offen an, dass nur wenige Orte barrierefrei sind. Die Hälfte der Programme kann hierzu keine Angaben machen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich über die Barrierefreiheit der Orte im Vorfeld keine Gedanken gemacht wurden.

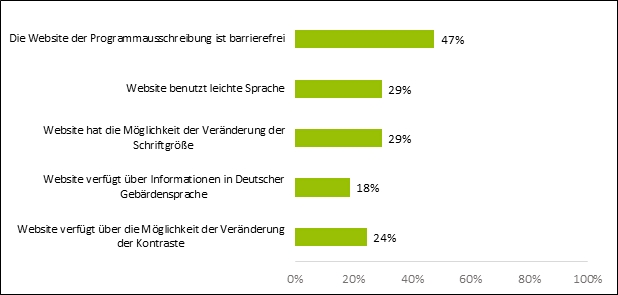

Neben der Barrierearmut der Orte spielt auch die Barrierearmut der Kommunikation eine Schlüsselrolle bei der Zielgruppenansprache von Menschen mit Behinderung. Knapp die Hälfte der Programme gibt an (47 %), dass ihre Webseite, auf der die Ausschreibung erfolgt, barrierefrei ist.

Gezieltere Nachfragen, dargestellt in folgender Übersicht, zeigen dabei, dass die Erleichterungen der Webseite für unterschiedliche Barrieren noch sehr uneinheitlich erfolgen. Nur fünf kulturelle Bildungsprogramme ermöglichen auf ihrer Webseite den Zugang über leichte Sprache. Dieselbe Anzahl an Programmen ermöglicht die Veränderung der Schriftgröße. Die Webseite von vier Programmen beinhaltet die Veränderung der Kontraste und nur drei Programmen bieten Informationen in Gebärdensprache an.

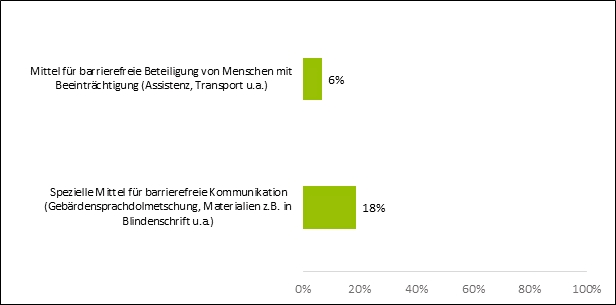

Dass die Webseiten der Programme doch noch nicht so barrierearm gestaltet sind, liegt möglicherweise auch daran, dass es hier an zusätzlichen finanziellen Mitteln fehlt: Nur drei von den 17 befragten kulturellen Bildungsprogrammen geben an, dass sie über zusätzliche finanzielle Mittel für barrierearme Kommunikation verfügen, wie z. B. Gebärdensprachendolmetschen oder Blindenschrift.

Lediglich ein Programm gibt zudem an, über zusätzliche finanzielle Mittel für barrierearme Beteiligung zu verfügen, wie z. B. Transportmöglichkeiten, Assistenz etc.

An dieser Stelle wird deutlich, dass es neben der Haltung und dem Willen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch zusätzlicher finanzieller Mittel bedarf, um Teilhabe, eben auch kulturelle Teilhabe, sicherzustellen.

Evaluation inklusiver Praktiken

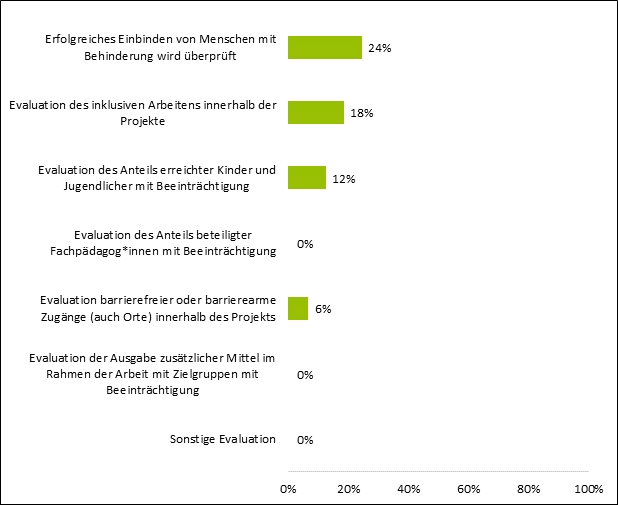

Für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Programmen ist eine Evaluation unerlässlich. Damit auch der Aspekt der Inklusion zukünftig innerhalb der Projekte gewährleistet werden kann, wurde abgefragt, inwiefern diese Thematiken überhaupt aufgegriffen werden.

Dabei wird klar, dass nur vier der befragten Programme (24 %) überhaupt das erfolgreiche Einbinden von Menschen mit Behinderung in der Retrospektive überprüfen. Dabei geben nur zwei der Programme an, dass sie auch explizit die Anteile der erreichten Kinder und Jugendlichen mit Behinderung ermitteln. Drei Programme evaluieren das „Wie“, also die Art der inklusiven Arbeit, und nur ein Programm überprüft die barrierefreien Zugänge.

Diese geringe Relevanz, die hier Aspekte der Inklusion innerhalb der Evaluation einnehmen, kann letztlich als Spiegelfunktion dafür gewertet werden, dass Inklusion als Ziel kultureller Bildungsprogramme – und daher als messbares Erfolgskriterium – für die Evaluation kaum eine Rolle spielt.

Perspektiven und Fazit zur inklusiven Weiterentwicklung kultureller Bildungsprogramme

Die vorausgehende Betrachtung verdeutlicht, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung innerhalb der kulturellen Bildungsprogramme noch keine große Rolle einnimmt – weder in Haltung, Zielen noch Maßnahmen.

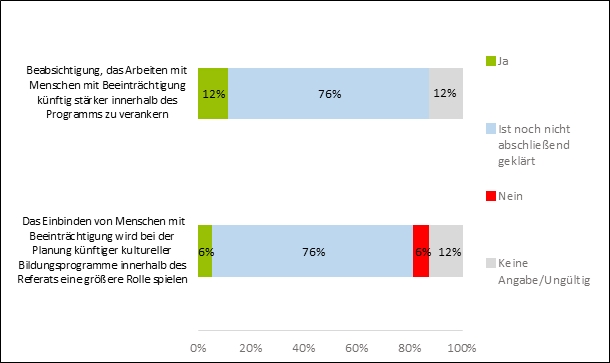

Dies zeigt sich noch einmal umso stärker bei der Frage an die Verantwortlichen der kulturellen Bildungsprogramme, ob sie künftig dem Thema eine größere Relevanz zuordnen: Nur zwei Programme (12 %) geben an, das Arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigung zukünftig stärker innerhalb ihrer Programme berücksichtigen zu wollen. Die anderen Befragten lassen dies offen bzw. enthalten sich einer Angabe.

Ähnlich sieht es bei der Planung neuer Bildungsprogramme aus. Hier zeigt sich nur ein Programm positiv gestimmt auf eine größere Gewichtung des Themas Inklusion. Ein Programm verneint dies sogar explizit. Es ist hier also nicht deutlich geworden, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht ist.

Im Folgenden werden auf Basis der Umfrage-Ergebnisse und der Expertinnen und Experten konkrete Empfehlungen abgeleitet, wie kulturelle Bildungsprogramme sich künftig inklusiver aufstellen könnten.

Empfehlungen des Netzwerks Kultur und Inklusion für Politik und kulturelle Bildungsprogramme zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention …

- Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist ein Menschenrecht und keine Option. Diese Haltung muss bei der Planung und Durchführung von kulturellen Bildungsprogrammen konsequent eingenommen werden.

- Dies gelingt nur dann, wenn das Ziel „Inklusion“ im Vorfeld auf konkrete Maßnahmen operationalisiert und deren Erfolge anschließend in einer Evaluation überprüft werden.

- Um Menschen mit Beeinträchtigung zu erreichen, ist eine explizite Zielgruppenansprache wichtig, die zugleich auf besondere Förderunterstützung hinweist. Dies gilt für Teilnehmende der Programme wie auch für an der Durchführung beteiligtes Personal.

- Im Vorfeld der Durchführung sollte ermittelt werden, welche individuellen Unterstützungsmaßnahmen (Gebärdensprache, Assistenz etc.) für die Teilnahme am Projekt benötigt werden.

- Für eine adäquate Umsetzung von inklusiven kulturellen Bildungsprogrammen sind Vorkenntnisse bzw. Qualifizierungen des fachpädagogischen Personals zum Thema Inklusion ein Gelingensfaktor.

- Die Barrierearmut der Programmorte sollte im Vorfeld hinterfragt und in den Blick genommen werden.

- Neben der Haltung und dem Willen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, bedarf es auch zusätzlicher finanzieller Mittel für kulturelle Bildungsprogramme, um Barrierearmut in Kommunikation und Teilhabe sicherzustellen.

Literatur

Keuchel, S. (2015): „Internationalität“ in der kulturellen Bildungspraxis. Eine explorative empirische Studie. In: Keuchel, S./Kelb, V. (Hrsg.): Diversität in der Kulturellen Bildung. Bielefeld: transcript, S. 129-162.

Schulz, G./Ries, C./Zimmermann, O. (2016): Frauen in Kultur und Medien. Ein Überblick über aktuelle Tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvorschläge. Deutscher Kulturrat. https://www.hfm-berlin.de/fileadmin/user_upload/PDF/Berufseinstieg/Frauen-in-Kultur-und-Medien.pdf (abgerufen am: 29.06.2021).

Statistisches Bundesamt (2021): Behinderte Menschen in Deutschland. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/_inhalt.html (abgerufen am: 29.06.2021).